成长的旅途中,我们总是会遇到瓶颈和局限。如何打破人生和事业的局限,走向更高境界的广阔天地?认知,是解开这一问题的关键钥匙。

硅谷知名企业家和天使投资人纳瓦尔• 拉维坎,除了商业领域的成功,更广泛的影响力来自于《纳瓦尔宝典》中对财富、幸福和人生哲学的洞见。

前不久在播客《Modern Wisdom》中,纳瓦尔与主持人展开了长达三小时深度访谈。共同探讨如何看待个人成长,自由,人生决策等多个话题。

这是纳瓦尔时隔6年再次参与长播客访谈,很多观点都有更新与深入。正如纳瓦尔自己所言:不断学习与迭代自己。本期特别分享这期播客节目的核心观点,他的深刻思考与精辟总结,深入品味,相信你会有所感悟。

一个人若在内心找不到平静

就永远无法从外界获得满足

▼

PART.01 道德社会博弈论

NO.1即便出于自利的动机,也应坚守美德。因为真正睿智的自私,不是计算短期得失,而是对未来利益的深远考量。

NO.2 社会的典型博弈称为「 猎鹿博弈」。

在这个情境下,如果我们选择合作,就能捕获肥美的大鹿,享用一顿丰盛的晚餐;但若彼此不信任,各自为战,那只能各自去猎兔,最后得到勉强果腹的一餐。

这个「猎鹿博弈」存在两个相对稳定的均衡:我们可以选择互不合作,各自猎兔;也可以选择信任与协作,共同猎鹿。

NO.3 真正高信任度的社会,本质上也是一个更具道德风范的社会。

在这样的社会中,我有理由相信你会与我并肩作战 —— 你会如约而至,完成约定的工作,并在收获之后,公平分配成果。因此,我们才有能力拥有更丰富的生活。

NO.4 我们都希望生活在彼此守信、人人有德的社会结构中,因为那意味着所有人都能因此受益。但我认为,行善与守德并不意味着你必须牺牲自我、成全他人。

你完全可以出于对自身价值的认同,而选择美德:这样做不仅能够提升自尊,还将吸引同样高尚的灵魂与你结伴同行。

PART.02 何为自由?

NO.5将自我置于优先位置是人类本能。这并非狭隘自私,而是对生存价值和个人意志的回应。在此基础上,道德或利他行为往往成为实现自我利益的更高形式。

NO.6 当代信息过载与繁忙日程催生一种逆流而上的生活理念:不以效率为导向,不依赖外部驱动,而回归本能与直觉。

他们摒弃日程安排,设置冷静克制的自动回复,拒绝无谓的打扰,仅依靠记忆和即时意愿行事,进而留出空间,让生活成为未被预设的展开,接纳即兴与偶然。

NO.7 过去承诺若与当前意愿冲突,反成枷锁,扰乱节奏,压缩思考空间,浪费时间。人类天性不适合高度计划的生活,过度安排虽制造效率幻象,却压抑创意。

因此, 真正的自由不是随心支配时间,而是免于被时间支配,是在内在意愿与外界之间,保有不被侵蚀的自主权。

PART.03 自由与效率的悖论

NO.8 我们理应履行重要职责,但生命不该浪费在无意义的琐事、例行的社交或不悦的应酬上。越是为生活留出自由的空间,反而越能激发真正的效率与创造。

NO.9 自由是高效的温床。它让人专注当下,因应每日最紧要的问题。我最充沛的时光是清醒后的四小时,这段时间应专用于思考与攻克难题,而非琐碎打扰。

NO.10 灵感稍纵即逝,行动必须即刻。想写就立即落笔;想解惑就立刻深入;好奇某事,就马上阅读、搜索、提问。 真正的学习,发生在意愿最为强烈的当下。

记忆最深的知识,总是在真正渴望理解的那刻获得。那种自由 —— 想学就学、想做就做的能力,本身就是深层的自由与满足。

NO.11 拖延往往不是惰性,而是内心此刻的偏离。你不想做那件事,因为你更想做别的。那么就去做那件此刻最真实想做的事。自由、高效与幸福,从不矛盾。

PART.04 找寻内心的热爱

NO.12 找到那件对你而言如同游戏、但在他人眼中却是工作的事情。

这件事情能令你沉浸其中,获得乐趣与满足;而他人则为结果而来,为代价而苦。你出于热爱,而他们出于谋求。这种本质差异,将决定谁能持续,谁能超越。

NO.13 越是贴近自身的本性行事,越能够避开竞争。当你专注于那些对你而言自然流淌的事物,就已不再与他人同场比拼,而是在独属于自己的赛道上奔跑。

NO.14 若用一句话概括实现成功的路径,那便是:产品化自己。找到那个你天赋所长、社会所需、且能够复制放大的能力 —— 并将它转化为可持续的价值输出。

NO.15 在选择泛滥的时代,最大风险是太早做出承诺。若在人生初期便仓促决定职业与轨迹,未来很可能陷于错误角色、错误地点与错误关系中,耗尽数十年。

认识自己从来不晚。理想时间是过去,其次是现在,此刻仍是改变的最佳时机。

PART.05 默认拒绝

NO.16 默认拒绝,是保持内在秩序与外在自由的有效方式。

面对纷至沓来的邀约与事务,若无法立即判断其价值,就先果断拒绝。在多数时刻选择克制,才能真正为生活而留白。

NO.17 人生初期,是一段以「开放」为核心的探索期。那时,说「是」意味着体验、连接与发现。但一旦确立方向,便需转向深耕,而深耕需要保护边界。

若不默认拒绝,仅是处理那些不必要的应答,也将消耗大量心力。

NO.18 很多人习惯于以义务为生活主线,忽略内心的真实欲望。他们被期待牵引,被规范塑形,「拒绝」成为一种负罪感,仿佛违背责任,甚至伤害他人。

而问题是:内心的自己真正想要什么?是否愿意将自身重新置于生活的核心?

PART.06 批判性重新审视

NO.19 能够有意识地审视自己的内心与思维,是极其宝贵的能力。这种觉察,在自我与思维间打开了一道缝隙,使我们得以以更客观的视角冷静检视自身念头。

一旦具备这种观察力,我们便能以更具选择性与批判性的方式对待思维过程。

不再被念头牵引,而是主动取舍。同时也会发现,现实世界本身并无太多问题,真正困扰我们的,往往是未经辨别的主观反应。

NO.20 多数情绪消耗并非来自事件本身,而是源于我们无意识地将其视为问题。当我们停止对一切反应过度,就能保留更多精神资源专注真正值得投入的事。

因此,真正理性的人,懂得将情绪从不可控之事中抽离。他通过不被那些无谓之事所扰乱,换得内在的平静。这种冷静并非冷漠,而是一种高度自觉的精神简约。

PART.07 内心渴望与社会期待

NO.21 我们渴望某样事物,并非出于本能,而是因为他人正在渴望它。

许多看似自主的选择 —— 如就读法学院、医学院或商学院 —— 其实往往源自对社会榜样的模仿,源自朋友的路径、父母的期待,或周遭环境的潜移默化。

NO.22 愧疚感,本质上是社会声音在内心的回响。它是一种文化内置的程序,引导我们成为符合规范的「乖孩子」,优先考虑集体利益而非个人真实意愿。

NO.23 人们常常仓促决定一个城市的归属,却忽视了这项决定将深刻影响生活的方方面面:社交圈、职业机会、自然环境、文化氛围,乃至每日的情绪状态。

然而,正确的决定往往来自深思熟虑与自主意志。倘若是影响一生的选择,至少要有足够时间用于深度思考与理性评估。

PART.08 成长来自迭代,而非重复

NO.24 在人生的重大选择中 —— 无论招聘、择偶,还是职业路径 —— 我们应投入多少时间去尝试,何时才应作出决定?

本质上这并非时间,而是迭代问题。 经验并不源自流逝的时长,而源于你经历多少次判断、选择与反馈的循环。

NO.25 一万小时定律强调积累时间,但真正推动精进的,是「 一万次迭代」。

重复仅是机械复制,而迭代意味着在每次尝试中有所修正和提升。掌握任何事物的关键不在于耗费时间,而在于是否能够持续修正误差、校准方向、改进方法。

PART.09 焦虑与压力

NO.26 如同钢梁在被拉向两个方向时产生应力,人的大脑在面临冲突欲望时亦承受同样的压力。渴望被理解,却又坚持独立;想取悦他人,同时也想忠于自我。

压力源于内在张力,而非外在负荷。

NO.27 焦虑是一种模糊的精神紧张,源于大量未解的心理悬而未决,像垃圾堆积于心智深处。外显的困扰只是冰山一角,而真正的焦灼,多数深藏于意识之下。

NO.28 思考死亡是清除焦虑的极简方式。人生终将归于虚无,一切执念皆属过眼云烟。提醒我们将注意力从琐碎回归本质。记得提醒自己,对终极问题的追问。

NO.29 每个未被真正经历的当下,都是生命的空白。如果你在焦虑、在分神、在想着他处,那你便错过了这一刻。

心不在场的你,如同行尸走肉,活在虚构现实中,而非此时此地的真实存在。

PART.10 浪费时间与活在当下

NO.30 何谓浪费时间?从终极视角看,一切皆无意义;但每一个当下,却承载着全部的意义。真正的价值,源自对此刻的全然投入。唯有如此,时间才不被虚度。

NO.31 生活自有其展开的轨迹,既有光明,也有阴影。善恶好坏不过是解读的不同视角。生于世,经历感官与情感波动,最终。如何诠释这一切,唯心所转。

NO.32 我不欲规训他人生活之道,唯愿提出一法: 觉察自身思维,摒弃评判,保持客观。透过自我观察,逐步洞悉思维循环与行为模式,生活因此更为清明。

NO.33 真正的满足,源自追随内心,而非迎合外界期待。

拒绝社会的既定框架,专注于自我探索。众多年长且成功者无不证实:唯有无悔地活出自我,生命方能绽放最纯粹的美好。

PART.11 关于过程与结果

NO.34 身体的痛是具象的,无法回避;而大多数痛苦,其实源于精神抗拒 —— 你不愿面对此刻的任务、不接受正在发生的现实。这类痛苦,是对当下的拒绝。

NO.35 偶尔做一个简单的回溯练习:回到五年、十年甚至二十年前,仔细回想那时的状态、身边的人、情绪与目标。

问问自己:如果以今日之眼重新经历当年,会做出不同的选择吗?答案未必重要,重要的是你是否会更从容、更释怀。

NO.36 过程本身,就是全部。成功的喜悦转瞬即逝,人性如此。

我们周而复始地陷入「渴望—追逐—习惯—再渴望」中循环。不论是否如愿,高潮都会归于平静。真正持久的,不是结果,而是你走过的路、体验过的心境。

NO.37 若渴望体验生命更深层的满足,就首先需对自我欲望有所审视。

我们太容易被外界投射的价值体系牵引。唯有意识到:欲望本身,往往正是痛苦的起点,才能更谨慎地选择该追求的东西。

PART.12 骄傲的代价

NO.38 骄傲是学习的障碍。停滞不前的,往往是那些自以为已有答案、不愿修正认知的人。他们害怕在公众面前改变立场,于是陷入停滞,错过真正的进步。

NO.39 骄傲会迫使我们停留在「局部最优解」,你会因此不断为此付出机会成本 —— 一次次错失通往更高境界的可能。

NO.40 伟大的创造者都拥有极为稀缺的能力:重启。他们从不固守曾经的高点,而是愿意放下已有成果,再次从零开始。不为证明自己,是一种本质上的勇气。

多数人没有这种归零的意愿。他们一旦获得成功与名声,便迅速建立起心理舒适区,再也不愿打破这种地位优势。

可创造的本质,是从无中生有,而这恰恰要求人放下已有,重新出发。

PART.13 幸福与成功的悖论

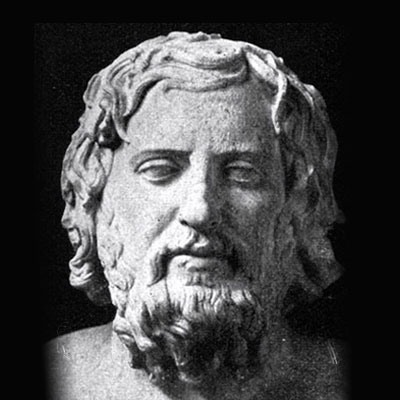

NO.41 幸福其实远比我们想象的复杂。苏格拉底面对琳琅满目的奢侈品感叹:「世上有多少东西,是我不需要的。」不渴望亦是一种拥有,是更本质的自由。

NO.42 亚历山大征服世界,遇见栖身木桶的第欧根尼,感慨道:「来世我愿如你一般。」而第欧根尼回应:「可我并不想成为你。」

幸福有两条路径:满足欲望,或者超越欲望。一个征服世界,一个无需世界。

NO.43 主流文化常将幸福视为钝化动力的温床 —— 当满足于现状,是否就失去了追逐与进取的锋芒?但人终究不是沉睡的动物,我们天生渴望行动,渴望意义。

NO.44 事实上,真正的幸福并非让人沉沦,而是赋予清醒和平静的力量。当内在稳定不再被匮乏感驱动,人反而能更专注、纯粹地投入于真正重要的事业。

成功的定义也随之改变:不再是征服或证明,而是成全与践行 —— 做那些只有你能做的事,出于热爱,而非焦虑。

2025-07-16 12:28

0