1986年1月28日,挑战者号航天飞机在发射后72秒爆炸,

机上人员全部遇难。

经过深入细致的调查取证后发现,

在飞机发射之前工程师对发射提出过置疑,

认为空气的温度过低会对飞船的安全造成威胁。

但是两位高级管理人员并不认可这个意见,

他们强迫操作者发射了飞船。

并且对自己的观点非常自信,

因为美国宇航局已经有55次成功发射的先例。

反对者迫于压力保持沉默,于是出现了一致通过的假象。

这场悲剧暴露了人类认知的致命弱点——确认偏误(Confirmation Bias)

壹、大脑的“自证预言”机制

确认偏误指人类倾向于寻找、解释和记忆支持已有观点的信息,

同时忽视或贬低相反证据。社会心理学家费斯廷格在1957年

提出“认知失调理论”:当现实与既有认知冲突时,

大脑会通过扭曲事实来减少心理不适。

神经科学研究显示,当接收符合预期的信息时,

前额叶皮层与纹状体会释放多巴胺,形成“自我奖励循环”;

而面对矛盾信息时,前扣带皮层(负责冲突监测)激活度降低,

杏仁核(情绪中枢)则异常活跃。这种神经机制解释了

为何推翻固有观念会引发生理性抗拒。

贰、信息时代的认知闭环

1. 信息茧房的强化陷阱

社交媒体算法通过“相似内容推荐”放大确认偏误。

剑桥大学实验表明,用户接触相反观点的概率

不足12%,而重复接触同类信息会使观点极化速度

提升3倍。

2. 决策失误的隐形推手

医疗领域研究显示,74%的误诊源于医生过早

锁定假设,忽视非常规症状。企业管理中,高管团队

若共享某种偏见,项目失败率将增加

40%(《哈佛商业评论》数据)。

3. 群体极化的认知温床

社会心理学家莫斯科维奇发现,当持有相似观点者

聚集时,成员会通过“共识性陈述”不断极端化立场。

陪审团实验证明,集体讨论后判决严厉度

平均提升28%。

叁、破解偏误的三把钥匙

1、魔鬼代言人训练法

决策时强制指定反对角色。心理学家菲利普·泰特洛克追踪发现,持续进行该训练者,预测准确性5年内提升65%。

2、证伪思维实验

每形成观点后,主动追问:“需要出现什么证据才能证明我是错的?”诺贝尔奖得主卡尼曼指出,这种思维可将判断失误率降低33%。

3、决策日志回溯法

记录重大决策的依据与结果,定期对比预期与现实的差距。神经可塑性研究表明,持续6个月该训练可使前扣带皮层活跃度提升19%,增强冲突监测能力。

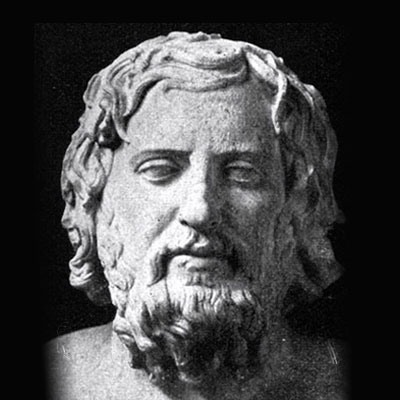

古希腊智者苏格拉底用“产婆术”对话揭露认知盲区,

今天的我们更需要与大脑的惯性对抗。

确认偏误不是智力缺陷,而是进化留给人类的认知捷径。

通过建立系统性反思维稳习惯,我们或许能在纷繁信息中,

触摸到更接近真相的世界——正如培根在《新工具》

中所警示:“人类理解力一旦接受某种观点,

便会强迫一切事物为之佐证。”

您的情绪疏导师 福建光爱心理2025年05月09日 20:31福建

https://mp.weixin.qq.com/s/Ek7ZjwLo0yAiqAL3mkm8Hw

重塑认知思维|研究认知偏差:确认偏误效应

烽叔破圈笔记 烽叔破圈笔记2025年01月03日 13:00广东

https://mp.weixin.qq.com/s/lRZrYOS1LUfnTdXxBcbHow

确认偏误……其实是一种“认知病”

曹梓墨Caozm 乌托邦文艺2025年04月02日 06:26浙江

https://mp.weixin.qq.com/s/gvMg3_Q5cv-IfWd68HbomQ

0